Conférence parue dans PLI n° 4 (Revue de psychanalyse de l’EPFCL-France pôle Ouest), à partir d’une intervention prononcée à Rennes le 29 novembre 2008 dans le cadre du Collège de Clinique Psychanalytique de l’Ouest.

La question de la dépression s’inscrit dans l’actualité : en 2004, l’OMS considérait le fait social du suicide comme un problème de santé publique, alarmant au niveau mondial, et appelait les responsables politiques et sanitaires à prendre davantage en compte ce problème « énorme mais évitable », qui tue près d’un million de personnes tous les ans sur la planète (soit plus que le total des morts causées par les guerres et les homicides confondus), et dont le coût économique se chiffre en milliards de dollars. Et depuis quelques années, les suicides au travail font grand bruit, le suicide d’un salarié est considéré comme un « gâchis économique ».

En 2007 est lancée une campagne d’information sur « la dépression, en savoir plus pour en sortir : repérer les symptômes, connaître les traitements, savoir à qui s’adresser ». Les signes de la dépression y sont soigneusement répertoriés, les causes rapportées à la biologie, la psychologie ou à l’environnement. La dépression est une maladie qui doit être repérée et traitée par des médicaments efficaces et des psychothérapies. Dans la suite logique de la classification du DSM selon les « troubles », on ne trouve aucune mention des structures cliniques. Les mots psychose, névrose, et psychanalyse en sont absents.

Rien ne permet d’affirmer que la dépression soit en augmentation ces dernières années. Il y a en revanche une très forte augmentation de la pression sur la prescription des antidépresseurs de la part de l’industrie pharmaceutique ; le nombre des produits et le nombre des indications potentielles augmentent et la concurrence se fait plus sévère.

Si la critique commence plus récemment à devenir vive[1], ce n’est pas par préoccupation pour la population, pour les sujets, mais parce que « les psychotropes coûtent une fortune à la Sécurité sociale ». On se rend compte que les antidépresseurs ont été détournés de leur usage premier, l’épisode dépressif majeur, pour soigner le mal-être et l’anxiété, pour lesquels ils « ne sont pas plus efficaces qu’un placebo ». « La campagne « en savoir plus pour en sortir » a péché par son manque d’explications sur ce qu’il ne faut pas classer sous le terme de dépression », et « un malentendu s’est installé dans la relation médecin-patient ». Les médecins prescrivent, n’ont pas assez le temps d’écouter, les psychothérapies sont « difficilement accessibles » et « les médecines alternatives souvent méprisées ». Dépression veut dire « creux dans une surface » ; ce qui laisse à penser qu’il s’agit d’un état inhabituel, transitoire, d’un abaissement par rapport à une surface supposée régulière, à un état stable et harmonieux. Dans la dépression, le sujet est arrêté. « A quoi bon ? », dit-il. Il n’a plus rien à l’horizon, il ne cherche plus rien. Ainsi s’expriment sa tristesse, sa détresse, son désarroi (désordre, désorganisation, à l’opposé de l’arroi, qui est l’arrangement). Le terme de dépression évoque le vide. Chez Pascal, auteur de Fragment de préface d’un Traité du vide (1651), on trouve l’effroi devant le vide de l’Autre, et aussi une réflexion sur le vide du sujet. A ce vide, Pascal proposait comme solution le pari sur Dieu.

Freud a montré que le sentiment de vide chez le sujet se référait à une perte, celle d’un objet parfois difficile à délimiter entre idéal et réel, entre deuil et mélancolie.

Pour les psychanalystes, qui écoutent des sujets, un par un, il n’y a pas « la » dépression, mais une dépression qui se rapporte à la singularité de chacun.

Deuil ou mélancolie

La mélancolie est bien connue depuis l’étude de Freud Deuil et mélancolie[2], qui reste un texte fondateur de la pensée psychanalytique, où Freud introduit la notion de perte de l’objet. Il met d’emblée l’accent sur la différence selon la structure (qui n’était pas encore nommée comme telle).

Voici un exemple clinique : « Je suis un minable et un lâche », répète ce patient hospitalisé pour dépression. Il a un passé déjà long de dépressions, très graves tentatives de suicide, hospitalisations, et prises en charge psychiatriques. Pâle, maigre, extrêmement angoissé, il parle peu, ne bouge pas, passe ses journées au lit. Il demande un traitement, mais il est figé et rigide, et n’attend aucune amélioration de son état. Etre à l’hôpital psychiatrique parmi des malades mentaux, c’est son destin, c’est l’hérédité, et c’est la fatalité. Sa vie est ratée, il est un raté. Cela ne fait pas question pour lui. Il ne prend aucune initiative. L’initiative vient de l’Autre, c’est l’Autre qui sait, en toute certitude (ce qui signe la psychose). Cet homme a des paroles fermes, aucune dialectique n’est possible. Il explique les différents épisodes de son histoire, il en a la conclusion : son père, fier et orgueilleux, est responsable de sa maladie. « Quand on a un père comme ça, on est conduit au suicide », dit-il. Son père lui a gâché sa vie. Cet état mélancolique succède à un déclenchement de psychose à l’adolescence autour de la rencontre avec la question sexuelle, et en particulier avec la question de l’homosexualité. En quête d’une image paternelle, il s’était attaché à un professeur admiré. Au contraire, un autre professeur lui fut insupportable. Il en fit un scandale et fut exclu du lycée. Il revenait sans cesse sur cet épisode, toujours sur le même mode. Il s’est demandé, à un moment, si cela n’était pas venu en réaction au problème avec son père ; cette question n’a pas eu de suites.

Ce sujet s’est approprié le signifiant « dépression », cela lui permet de se réfugier à l’hôpital pour se protéger de l’impulsion suicidaire qui s’empare de lui ; de ce désordre qui survient alors, il ne peut rien dire. Il est devant le vide, le réel, le trou dans le symbolique. Le signifiant dépression vient comme un bouchon, là où il pourrait construire ce qui ferait suppléance au défaut fondamental. Que lui est-il arrivé pour qu’il retourne à l’hôpital ? Il dit qu’il a fait une dépression. Et à sa sortie ? Il va mieux, puisqu’on l’a laissé sortir. Si cela donne un aspect débile à cet homme intelligent, on peut dire aussi que ce signifiant « dépression » lui permet de tenir, de rester en vie, car il fait sinthome, opérant un nouage avec les trois registres, réel, symbolique et imaginaire.

Vingt ans plus tard, au fil des années et d’un changement insidieux et progressif, une certaine subjectivation s’est effectuée. Il pense qu’il n’est pas lâche, car il a vécu et surmonté énormément d’épreuves. Il pense même qu’il est courageux et qu’il est devenu quelqu’un d’utile. Il réalise qu’il a changé, que la violence a toujours été là, mais qu’il l’exprime beaucoup plus rarement, que finalement il se sent plus calme Mais son discours s’est appauvri, son mode de vie et ses relations sont stéréotypés. Il reste victime de la fatalité, objet victime de l’Autre qu’il nomme fatalité. Parler lui permet de ne pas être tout à fait englouti par l’Autre. Il s’adresse à quelqu’un, il est de ce fait moins enfermé. Prendre la parole, ne serait-ce que pour redire les mêmes choses, définir ce dont il est victime, le fait advenir en tant que sujet. Le problème est que cela ne tient pas, que le silence l’angoisse, et qu’il disparaît dans cette angoisse.

Pour Freud, la mélancolie est une hémorragie libidinale[3] (la libido est l’énergie psychique des pulsions sexuelles). Le sujet s’auto accuse : « je suis un criminel, je suis une mère indigne, je suis un rebut de l’humanité, … ». Il se décrit comme sans valeur, incapable et moralement condamnable, et étend au passé cette auto critique. Dans la dépression mélancolique, il est question (comme dans le deuil) de perte douloureuse. Mais les reproches que le sujet s’adresse à lui-même, visent l’autre perdu. Le sujet nourrit des sentiments de haine à l’endroit de cet autre perdu, puis il s’identifie à cet autre perdu, par régression libidinale au stade du narcissisme primaire, où le moi et l’objet d’amour ne font véritablement plus qu’un. Freud a nommé surmoi l’instance morale en jeu dans la mélancolie, instance déjà identifiée dans la paranoïa.

L’énoncé mélancolique invariable et monotone n’est pas interprétable, pas dialectisable, et détaché du reste des pensées du sujet. Le mélancolique s’épanche sans pudeur. C’est un constat plus qu’une plainte, c’est la certitude mélancolique, et il est infructueux de le contredire.

La perte de l’estime de soi est radicale. Freud écrit : « l’ombre de l’objet tombe sur le moi »[4]. En fait l’objet n’est pas perdu, le sujet mélancolique ne sait pas se séparer de l’objet, il le rejoint dans une identification narcissique. Il sombre sous l’ombre pesante de l’objet et s’installe dans un statut de déchet. La mélancolie, en amenant le sujet à renoncer à son moi, l’amène à une position de renoncement général, d’abandon, de démission, qui rend compte en dernier lieu du terme de la mélancolie : le passage à l’acte suicidaire, généralement radical. Lacan dira que le sujet mélancolique est réellement déchet, objet déchet, objet a.

Le deuil est la réaction douloureuse devant la perte d’un objet (c’est à dire une personne aimée). L’enchaînement décrit par Freud pour le sujet mélancolique – perte de l’amour, reproches faits à l’autre, identification narcissique à cet objet, et désormais reproches adressés au sujet lui-même – peut se rencontrer dans la névrose. Mais le retournement n’est pas le même : Dans la névrose, l’énoncé est interprétable, sa signification peut varier ; par exemple un énoncé comportant des auto reproches pourra être interprété et rapporté à l’autre.

Parce que l’objet est perdu dans la névrose, le sujet peut y renoncer, avec le travail de deuil, et il peut retrouver son propre investissement narcissique et sa capacité à désirer de nouveau. L’aboutissement du travail de deuil soulage le sujet du poids de l’objet.

En 1915, dans « Éphémère destinée »[5] (texte lu lors des obsèques de notre collègue Christian Demoulin, dont nous sommes en deuil) Freud écrit que « le deuil, si douloureux qu’il puisse être, s’arrête spontanément. Lorsqu’il a renoncé à tout ce qui était perdu, il s’est également lui-même consommé, et voici notre libido de nouveau libre pour, dans la mesure où nous sommes encore jeunes et pleins de vitalité, substituer aux objets perdus des objets tout aussi précieux ou plus précieux ».

Après la mort de sa fille Sophie, Freud écrit, en 1929, à Binswanger qui vient de perdre un enfant : « On sait que le deuil aigu se terminera après une telle perte, mais on restera inconsolé, on ne trouvera jamais de remplacement. Tout ce qui vient à la place, même si cela comblait complètement, reste pourtant autre chose. Et finalement c’est bien ainsi. C’est la seule façon de poursuivre l’amour qu’on ne veut pas abandonner »[6].

Pour Philippe Forrest, auteur contemporain ne se référant pas à la psychanalyse, « rien ne remplacera celui que l’on a perdu. Et c’est seulement à la condition d’accepter cette évidence que, consentant au sacrifice partiel de soi-même, on conserve vive la vérité d’avoir aimé »[7]. Il n’est pas guéri de la douleur d’avoir perdu sa fille, et il s’interroge : « Ou alors, il y avait en moi une blessure plus ancienne que cette souffrance a rouverte. Peut-être est-ce tout simplement la blessure d’exister qui se trouve en chacun ». Il reconnaît « quelque chose d’universel dans la condition humaine qui tient à ce que celle-ci est partout et toujours, par le désir et par le deuil, confrontation avec l’impossible réel. Et la mort de l’enfant est l’une des figures de cet impossible ». Il s’insurge contre les interventions des proches : « en prétendant consoler la souffrance – et donc la faire disparaître -, la compassion sociale prive l’individu du seul réconfort qui lui reste. Et, du même coup, elle lui barre l’accès à l’épreuve où lui serait révélée la vérité ».

La question : deuil ou mélancolie, peut se poser lors d’une souffrance subjective après la perte d’un proche. Voici deux exemples :

- Une femme âgée qui a perdu son mari brutalement, se demande au bout de quelques mois si elle fait une dépression. Elle n’avait pas prévu cette éventualité : ayant dix ans de plus que lui elle devait mourir la première. D’autre part, elle est veuve pour la deuxième fois, et ce deuil qui ne se présente pas du tout comme le premier l’étonne. Elle se pose des questions. Elle vient parler quelques fois, réordonne ce qui était confus, montrant par là qu’il s’agit d’un processus de deuil.

- Une femme de 50 ans a perdu son compagnon quelques mois auparavant, elle est triste, a beaucoup de mal à vivre seule, se sent vide et sans perspectives. A quoi bon vivre ? dit-elle. Son père est mort quand elle avait quatre ans, sa mère ne s’en est jamais remise et a dès lors vécu dans le malheur. Elle énonce et décrit ce qui lui arrive, sans questions.

Freud donne des indications à propos des états dépressifs. Il met en rapport les dépressions à un conflit entre le moi et l’idéal du moi[8].

Dans Inhibition, symptôme angoisse, il rapporte la dépression à l’inhibition. « L’inhibition globale caractérise les états dépressifs et le plus grave d’entre eux, la mélancolie »[9]. L’inhibition est une opération de renoncement du moi, pour éviter un conflit avec le ça dans certaines inhibitions, spécialisées ; pour ne pas entrer en conflit avec le surmoi dans d’autres inhibitions au service de l’autopunition. (Mais ce renoncement du moi nous laisse dans la méconnaissance de ce qu’il en est du sujet).

Freud parle d’autre part de l’Hilflosigkeit, la détresse absolue de la venue au monde, que Lacan définira comme « la détresse où l’homme dans ce rapport à lui-même qui est sa propre mort, n’a à attendre d’aide de personne »[10].

Il met en évidence la pulsion de mort : Une pulsion est à l’œuvre en tout être vivant, elle tend à ramener la vie à l’état de matière inerte. Elle mérite le nom de pulsion de mort, et devient pulsion de destruction en se tournant vers l’extérieur contre les objets. L’être vivant préserve pour ainsi dire sa propre vie en détruisant celle d’autrui. Mais une partie de la pulsion de mort reste active à l’intérieur de l’être vivant[11].

Mélanie Klein a mis en valeur « la position dépressive »[12]. Elle postule que la dépression serait une reviviscence, lors de certains événements, des ambiguïtés affectives éprouvées lors d’une étape du développement du nourrisson qu’elle dénomme la « position dépressive ». Celle-ci succède à la « position schizoparanoïde », où il aime le sein qui le nourrit et il rejette la main qui l’en écarte. Puis l’introjection de l’autre en soi et le renoncement à une part de toute-puissance, l’ambivalence de ses sentiments, débouchent sur une « position dépressive » qui permet l’intrication liaison de la pulsion de mort par la pulsion de vie… Lors d’une dépression, le sujet vit à nouveau de tels affects où se mélangent l’agressivité et l’amour à l’égard du monde extérieur et de lui-même. Le sujet dépressif de M. Klein est affligé par le désastre provoqué par son sadisme et en particulier son cannibalisme, comme le petit enfant qui croit, lorsque sa mère disparaît, l’avoir mangée et détruite (que ce soit par amour ou par haine).

Si cette interprétation de la dépression recèle une part de vérité, elle se situe entièrement dans le registre imaginaire, où les choses découlent les unes des autres, à la différence du point de vue selon la structure.

Actuellement, à côté de la mélancolie, qui reste reconnue dans le cadre de la « maladie bipolaire », « la dépression » est évoquée à propos de difficultés subjectives diverses et recouvre des troubles très divers : anxiété, souffrance morale, inhibition, passage à l’acte, tristesse (être triste est une anormalité qu’il faut réduire au plus vite), somatisations, … et autant un état durable qu’une réaction à des difficultés de la vie. Sous des tableaux très divers, médecine et psychiatrie imposent le même terme. En tant que « maladie qui se soigne », la dépression semble faire réponse à tout dans la clinique psychiatrique, réponse à une absence de questions… Elle gomme les différences et écrase le sujet. Les sujets à leur tour viennent s’en plaindre, ou même nous demander s’ils font une dépression. Le savoir insu n’est pas pris en compte. La prévalence accordée à l’image plutôt qu’à la parole participe à l’illusion d’une réalisation possible de l’être dans sa totalité, sans insatisfaction, dans une jouissance sans limites. La dépression est alors ce qui se vit comme une insuffisance de la réalisation de cet être.

Structures et dépressions

Le structuralisme tire son origine du Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure[13] qui étudie la langue comme un système dans lequel chaque élément n’est définissable que par les relations d’équivalence ou d’opposition qu’il entretient avec les autres. Le sens d’un terme ne se définit pas par son rapport avec un objet, mais par sa relation avec les autres mots de la langue. Cet ensemble de relations forme la structure.

À l’occasion de ses 100 ans (28 novembre 2008), rendons hommage à Claude Lévi-Strauss, qui a introduit le structuralisme en France, en l’appliquant à l’anthropologie et aux sciences humaines à partir d’un modèle linguistique.

Lévi-Strauss a étudié les systèmes de parenté[14]. Comme le langage, le système est établi, non pas au niveau des termes, mais des couples de relation : mari-femme, père-fils, frère-sœur, oncle maternel et fils de la sœur… La parenté ne se développe pas spontanément à partir d’une situation de fait, mais comme un système arbitraire de représentations. Les règles du mariage instaurent la circulation des femmes au sein du groupe social. La parenté assure entre les individus et les groupes un certain type de communication. Echanger des signes ou échanger des femmes, ce sont phénomènes comparables, auxquels on peut appliquer la même méthode structurale. La prohibition de l’inceste fait naître l’homme à la vie culturelle. C’est une règle du don, qui interdit moins d’épouser mère, sœur ou fille qu’elle n’oblige à donner mère, sœur ou fille à autrui. L’émergence de la pensée symbolique impose que les femmes, comme les paroles, s’échangent. Le langage non en tant que sens, mais en tant que code, est bien le prototype de toute organisation.

Dans son étude des mythes, Lévi-Strauss ne prétend pas montrer « comment les hommes pensent les mythes, mais comment les mythes se pensent dans les hommes et à leur insu », et comment « les mythes se pensent entre eux »[15]. Pour lui les mythes d’une société forment le discours de cette société, et un discours pour lequel il n’y a pas d’émetteur personnel : un discours qu’il recueille comme un linguiste qui construit la grammaire, sans se soucier de savoir qui a dit et ce qui a été dit. Il procède de même en anthropologie. Cette méthode implique une philosophie, qui ne promeut ni Cogito individuel à la manière de Descartes, ni Cogito sociologique à la manière de Sartre. La structure est pratiquée par les sujets vivant en société comme allant de soi : « Elle les a plutôt qu’ils ne l’ont. » C’est la vérité plus encore que l’homme, la vérité à travers l’homme qui est l’objet de la quête de Lévi-Strauss.

Lacan a découvert le structuralisme auprès de Lévi-Strauss, et il l’applique à la psychanalyse en prolongeant la découverte de Freud. Toutes les « formations » de l’inconscient (rêves, lapsus, etc.) relèvent du signifiant, elles sont structurées comme un langage, elles obéissent à ce que Freud nomme le processus primaire, (condensation et déplacement), renvoyant aux lois du signifiant que sont la métaphore et la métonymie. L’inconscient est structuré comme un langage. Lacan énonce : « l’hypothèse que l’individu qui est affecté de l’inconscient est le même qui fait ce que j’appelle le sujet d’un signifiant »[16].

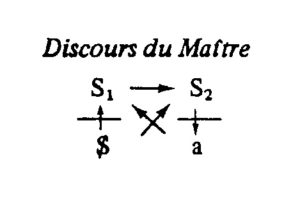

Le signifiant détermine le sujet. La structure du sujet se constitue sous l’empire de la logique du signifiant. Le sujet se constitue à partir du signifiant, il en dépend. L’Autre est le lieu où se situe la chaîne du signifiant qui commande tout ce qui va pouvoir se présentifier du sujet. Le sujet est divisé par le signifiant, barré. Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant.

Petit a est quelque chose qui reste, à la place de la perte de jouissance, jouissance exclue du système symbolique du signifiant. « Plus-de-jouir », il désigne l’inscription de jouissance du sujet, il est inassimilable à la fonction de signifiant, irréductible.

Comment se constitue la structure du sujet ? Elle se met en place très tôt. L’enfant, assujetti d’emblée à l’ordre symbolique, est pris dans un « bain de langage ». Pris dans un univers signifiant qui s’articule selon des lois logiques. Avec le signifiant agissant d’abord comme séparé de sa signification. Quelque chose échappe au sujet qui parle (pas seulement enfant), il en est fondamentalement séparé.

Dans l’engrenage du langage, dont nous ne connaissons pas l’origine, il n’y a rien dans l’Autre pour désigner l’Autre, il n’y a pas d’Autre de l’Autre (ce que Lacan écrit S (A barré)) ; à cette place il y a le réel innommable de la jouissance. Ce qui est articulé dans la langue, c’est une jouissance. « Les chaînes signifiantes ne sont pas de sens, mais de jouis-sens »[17].

La symbolisation primordiale inaugure la chaîne signifiante, qui se développe ensuite selon les liaisons logiques (métaphore et métonymie). Après la séparation initiale de la naissance puis le sevrage, elle s’introduit avec les expériences de séparation de la mère avec les alternances présence-absence, où la dimension symbolique de la parole permet à l’enfant de supporter la disparition de sa mère.

Les images et les fantasmes qui deviennent prévalents pour un sujet viennent eux-mêmes d’une expérience qui s’est faite au contact du signifiant et du signifié.

Le stade du miroir, entre 6 et 18 mois, met en valeur la fonction imaginaire du moi, structurée sur le rapport à l’autre, vue du point de vue de l’autre, sur l’identification possible avec l’autre, la stricte réciprocité du moi et de l’autre.

L’élément symbolique intervient en tant qu’élément séparateur et fait arrêt à la réciprocité imaginaire. La relation imaginaire avec l’autre persiste et sert d’intermédiaire à la relation symbolique. Lacan le figure avec le schéma L. Notre pensée passe toujours par l’imaginaire, qui arrête, stoppe, embrouille la médiation symbolique.

La fonction paternelle, fonction séparatrice d’une relation de dépendance imaginaire de l’enfant à la mère, permet que la mère ne soit pas toute-puissante, mais manquante ; qu’elle puisse désirer ailleurs, que l’enfant ne représente pas tout pour elle.

Car avec son désir, la mère tournée vers l’enfant met celui-ci à la place du phallus. L’enfant s’identifie à l’objet imaginaire du désir de la mère en tant que celle-ci le symbolise dans le phallus. L’identification phallique de l’enfant, comme seul objet susceptible de combler le désir de la mère, est une identification imaginaire ; jusqu’à ce qu’il repère que la mère désire autre chose que l’objet qu’il représente et qui ne satisfait pas la mère. Le père (symbolique), quatrième terme dans la relation mère – enfant – phallus, intervient comme privateur de la mère. C’est la parole de la mère qui introduit le père, parole qui est l’effet d’un pur signifiant, le nom du père, à la place du signifiant phallique. (Le phallus symbolique, signifiant du désir, signifiant du manque à être, Φ écrit avec une majuscule). L’enfant substitue au signifiant du désir de la mère le signifiant du Nom-du-Père. Au terme de cette substitution signifiante, tout se passe comme si le père n’était qu’une métaphore. Cette métaphore vient comme principe de séparation, pour que l’enfant ne reste pas attaché au service sexuel de la mère. C’est une médiation dans l’ordre symbolique, de transmission de la loi, que le père ne fait que représenter. La mise en place de la métaphore paternelle, c’est l’histoire du complexe d’Œdipe, c’est ce qui amène à sa résolution.

Ce signifiant du Nom-du-Père vient arrêter dans la chaîne des signifiants le glissement indéfini d’un signifiant à un autre, et permettre à un discours de prendre sens ; ce signifiant fait advenir le sujet comme désirant.

La forclusion du signifiant du Nom-du-Père détermine la structure psychotique. Le Nom-du-Père n’entre pas dans le cycle des signifiants, il est rejeté, verworfen. Il n’y a pas d’effet métaphorique : le désir de l’Autre, de la mère, n’est pas symbolisé. Il n’y a pas de signification phallique qui en résulte, rien ne représente le désir de la mère, et la question du désir n’est pas là. Ce mécanisme ne peut pas s’observer, on ne peut que voir les effets dans l’après-coup.

La psychose est l’échec du processus de symbolisation. Le sujet psychotique est dans le langage, il peut accéder à la parole, mais il reste hors discours. Il est dans le langage avec un mode particulier de réalisation du symbolique. Dans la mélancolie, les autoaccusations s’établissent sur la base d’une forclusion du nom du père.

Dépression et névrose

Chez d’autres sujets, les névrosés, l’angoisse de castration vient signaler que l’opération normative qu’est la symbolisation de la castration n’a pas été totalement réalisée ; la castration, c’est à dire la perte de l’objet parfaitement satisfaisant et adapté, réalisée par la voie de l’Œdipe. L’angoisse de castration est le plus puissant moteur du refoulement, elle contribue ainsi à la formation des névroses.

Selon Freud, la névrose vient répondre à un conflit entre des interdits intériorisés et un désir qui s’y oppose. Le conflit se représente dans le symptôme et il est accompagné de culpabilité.

Lacan précise que l’angoisse du complexe de castration se manifeste par la crainte de la disparition du désir.

Dans la position névrotique, se manifeste l’appel au secours du sujet pour soutenir son désir, en présence et en face du désir de l’Autre. Le sujet s’institue comme désirant face au désir de l’Autre, mais ce désir (de l’Autre) est énigmatique. Le sujet névrosé est désirant, de manière défaillante : désir insatisfait de l’hystérique, désir impossible de l’obsessionnel, désir prévenu dans la position phobique. Une névrose est donc construite pour maintenir un désir.

Mais le symptôme névrotique qui est là pour assurer une protection contre l’angoisse et aménage la relation à autrui, ne remplit pas entièrement sa fonction. Et le désarroi du sujet névrosé devant la faillite de ses symptômes peut se traduire par un état dépressif, face auquel on peut parler de dépression névrotique. Le sujet déprimé n’est pas seulement triste ou abattu moralement. Il est inhibé, arrêté, la cause du désir est mise en suspens. Il se refuse à imaginer l’avenir, il revient toujours sur les mêmes choses, il ne cherche pas à savoir.

Certains psychanalystes distinguent la dépression de la névrose, en font une catégorie différente. Pour eux le sujet névrosé est engagé dans le jeu du désir, même si en apparence il le refuse, alors qu’il y a des personnalités dépressives chez qui la fonction phallique est défaillante, des sujets qui en restent à la perte de la castration sans s’ouvrir à la possibilité du désir. Il y a une fragilité au niveau du fonctionnement du symbole phallique, un défaut au niveau de la métaphore paternelle, un défaut du processus de symbolisation. Mais n’est-ce pas aussi ce qui caractérise la névrose et qui ferait que tout sujet névrosé serait susceptible de vivre des moments dépressifs (on le voit dans les cures analytiques) ? Affirmons plutôt que chez un sujet dépressif névrosé, la castration est symbolisée, sans que s’ensuivent les effets de désir, d’élan vital. Le sujet a été confronté à la castration, mais n’en a pas pris acte. « Le sujet dépressif en reste à la perte initiale »[18]. Ce qui le déprime n’est donc pas la castration, mais les conséquences qu’il en tire, ou plutôt qu’il n’en tire pas.

Même s’il dit qu’il n’est rien, ne vaut rien, est rejeté, n’a pas de place, les reproches que le sujet névrosé se fait à lui-même, quand ils se rapportent à la perte de l’objet d’amour, se développent sur le fond de la castration (acceptation des limites qui s’imposent dans un monde humain réglé par la loi du langage et de la culture).

Pour Lacan, « la tristesse, par exemple, on la qualifie de dépression, …Mais ce n’est pas un état d’âme, c’est simplement une faute morale,… une lâcheté morale, qui ne se situe en dernier ressort que de la pensée, soit du devoir de bien dire ou de s’y retrouver dans l’inconscient, dans la structure »[19]. La lâcheté morale est une fuite devant le symbolique, un renoncement au désir. Le sujet lâche sur le symbolique, cède sur le désir, et se laisse aller à la jouissance sur le mode dépressif, du côté des névroses.

Le sujet ne prend pas acte de la castration, renonce au désir et se laisse aller à la jouissance, de diverses manières. Il tente de récupérer le plus-de-jouir, au prix du désir, et les affects dépressifs surgissent. Le plus-de-jouir, jouissance résiduelle qui passe par le langage, est solidaire de la fonction du désir. C’est la jouissance pulsionnelle, qui rate l’objet, ne fait que le contourner, mais en porte la marque. Cette jouissance supplée à la perte, c’est quelque chose qui compense, qui est récupérable. Ce plus-de-jouir anime le sujet.

Voici un exemple : Un sujet se désintéresse de tout, il n’a plus de désir, son désir est empêché. Il reste prostré, désinvestit les objets (ne sort pas, ne répond pas au téléphone…). En présence de la femme qu’il aime, il est passif, en attente, en place d’objet : il se retrouve à la place du phallus de la mère, objet de son désir, objet saturant le désir de la mère. Il n’est plus en proie au manque, « la place est prise » dira-t-il plus tard, et la dépression vient à la place du désir empêché. Le manque est venu à manquer, comme dans l’angoisse, Mais pour éviter l’angoisse qui signale la menace d’effraction d’une jouissance insupportable, le sujet fait de l’objet, de sa présence insupportable, plus de jouir, il récupère le plus-de-jouir, l’objet n’est pas cause du désir, le sujet a cédé sur son désir. Le voilà livré à son mode de jouissance, dans une position en impasse. On pourrait dire que -φ ne se glisse plus sous a[20]. Un autre exemple montre un sujet en proie à un effondrement narcissique. Il ne peut plus rien faire, et c’est pour toujours, il n’y a plus de futur, il se voit déprécié et se déprécie. Ce n’est plus sur l’objet mais sur le sujet lui-même comme objet que porte le désinvestissement. On pourrait dire là que -φ ne se glisse plus sous le sujet $. De cet effet de chute imaginaire, le sujet se fait déchet et s’identifie à l’objet a. Il est confronté à la jouissance de sa position de déchet, il fait de lui-même son propre plus-de-jouir. (Cette position est aussi un point de passage dans le parcours de l’analysant, quand il se reconnaît comme l’objet qu’il a été dans le désir de l’Autre). La prise de médicaments a été nécessaire pour ce sujet, qui va mieux et s’interroge : Comment se fait-il qu’alors que pour la première fois de sa vie sa situation est stable, il s’effondre ? Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Cette énigme le décide à venir parler. Il s’agit en effet d’inscrire ce qui lui arrive dans son histoire, dans le temps. Le sens de sa vie est changé : il n’est plus seul, alors qu’il aimait décider seul. Son effondrement est aussi lié à son père, dont il se plaint depuis toujours, mais comment est-ce lié ? Il n’a jamais pris position face à son père. Comment aurait-il pu faire des reproches à ce père figé dans la douleur par la perte de sa propre mère, disparue quand il était enfant ? Devant quoi s’arrête-t-il, alors qu’il croyait avoir toujours été arrêté par son père ? Dans sa nouvelle vie de couple, ses choix font effraction sur le système établi auparavant, le fantasme fondamental. Il ne réalise pas encore qu’il était dans un système qui s’effondre, alors qu’il y tenait ; c’était une position de jouissance, il y a pour lui une perte soudaine de jouissance, qui fait détresse. C’est une perte de jouissance dans son lien à son père. Il est amené à s’interroger sur la perturbation de sa relation à l’Autre.

Dans ces deux cas de névrose, le jeu de la conjonction et de la disjonction du sujet et de l’objet est en cause, sur des modes différents. Lorsque la distance entre sujet et objet s’abolit ou ne se régule plus par l’entremise du fantasme, les affects dépressifs surgissent en même temps que l’effort du sujet pour récupérer le plus-de-jouir : c’est la « lâcheté morale ». Dans ces deux cas, la castration ne fonde pas le désir, la jouissance est hors référence phallique.

Les affects dépressifs des névroses « signalent un moment de fermeture de l’inconscient, et non pas son rejet »[21].

Et dans le deuil, ajoute Lacan, « l’objet dont nous portons le deuil était, à notre insu, celui qui s’était fait, que nous avions fait, objet de notre castration »[22]. « Nous sommes en deuil de quelqu’un dont nous pouvons nous dire : j’étais son manque ». « Le problème du deuil est celui du maintien, au niveau scopique, des liens par où le désir est suspendu, non pas à l’objet a, mais à i(a), par quoi est narcissiquement structuré tout amour. … À moins de distinguer l’objet a du i(a), nous ne pouvons pas concevoir la différence radicale qu’il y a entre la mélancolie et le deuil ».

Dépression et perversion

La perversion est une perversion infantile qui s’est maintenue, par absence de refoulement, de formation réactionnelle et de sublimation. Freud affirme que le fantasme inconscient est la balise déterminante de la structure perverse. Le fantasme pousse au passage à l’acte, selon un scénario, toujours le même, à la différence de la névrose, où il contraint la pensée[23]. La description de Freud observe trois temps :

- La découverte puis la reconnaissance par l’enfant, de deux catégories d’êtres, ceux pourvus d’un pénis et ceux qui ne l’ont pas, provoquent stupeur et effroi chez le garçon, et crainte d’une castration.

- Le refus, désaveu, démenti (Verleugnung) : « il n’est pas vrai que… », combat l’angoisse et la menace de castration.

- Enfin, une solution de compromis maintient les deux propositions contraires dans l’inconscient, comportant aussi bien le désaveu que la reconnaissance de la castration. La différence des sexes n’est pas frappée de refoulement, mais elle est désavouée. Le sujet dit non à la castration. Un courant psychique reconnaît la castration maternelle, un autre la refuse.

Ce qui signe la structure perverse n’est pas le fantasme, ni le choix d’objet, c’est le mécanisme du démenti, ce mécanisme psychique qui permet dans le même mouvement d’accepter et de refuser.

Le pervers ne renonce pas à l’objet primordial du désir, il ne veut rien savoir de ce qu’est le père symbolique. La seule loi qu’il reconnaît au désir est la loi impérative de son désir propre. Lacan définit le désir pervers comme « volonté de jouissance »[24].

On rencontre des traits de perversion chez les névrosés, comme par exemple une jouissance masochiste : Le sujet se maintient dans une situation pénible comme s’il y trouvait satisfaction. Plutôt que d’affronter sa castration, c’est comme s’il préférait croire qu’il est exclu de ce à quoi il aurait eu droit.

Peu de sujets pervers s’adressent à un psychanalyste. La rencontre d’un point de butée, obstacle à la jouissance, peut les y conduire, comme ce sujet de 50 ans qui vient au moment où il réalise que ses parents âgés vont mourir. Il est anéanti, il ne pourra plus compter sur eux. Il savait bien que tout le monde finit pas mourir… mais quand même, pas ses parents. Il découvre en parlant que face à une mère toute-puissante, il était le petit enfant obéissant. Et en même temps, il mentait, n’en faisait qu’à sa tête, et a eu une vie très tumultueuse. Là il se trouve face à un point de butée, à ce qu’il ne voulait pas savoir. Il apprend à parler et à dire la vérité, et s’en trouve très soulagé. Il s’attache à maîtriser ce qu’il dit, répète ses propos et admire ses changements. Les épreuves réelles comme la maladie d’un proche, la mort d’un autre, le dépriment, dit-il. Il rencontre l’angoisse face à la castration, ce dont il s’était toujours protégé.

Psychanalyse et dépression

La dépression est un affect qui peut être éprouvé par des sujets névrosés, arrêtés au niveau de leur désir, et par des sujets psychotiques, déjà arrêtés, la dépression étant un rappel du verdict qui a eu lieu. Il s’agit donc de rendre compte en termes de structure de chacune des diverses formes de dépression, de permettre à chaque sujet de d’élaborer sa façon de s’inscrire avec sa souffrance dans des modes de fonctionnement : qu’il dise comment il se situe dans son rapport à l’objet, dans la fonction de la castration, dans son rapport à l’Autre. Il importe aussi de distinguer dépression et angoisse : La dépression est une inhibition du désir. L’angoisse est en rapport avec l’objet a cause du désir, elle se manifeste sur le parcours d’une élaboration du désir, elle surgit du fait de « la non coïncidence du manque avec la fonction du désir en acte,… et elle est seule à viser la vérité de ce manque »[25] ; ou bien, dans la structure psychotique, elle est signe de la jouissance envahissante de l’Autre.

Que la prise de parole du sujet, la mise en circulation par la parole de ce qui tourne autour de sa dépression la fasse disparaître, confirme que la dépression est faillite de la pensée, et que c’est la constitution du sujet qui fait échec à la dépression. C’est ce que confirme une patiente qui rêve qu’il lui faut trouver où respirer, et qui dit qu’au lieu d’exploser ou de ne rien dire, il faut trouver les bons mots. Parler lui permet de se constituer en tant que sujet, de sortir de l’inhibition et de l’éducation de sa mère qui consistait à ne rien dire et faire l’autruche.

Le psychanalyste met au premier plan la parole du sujet qui s’adresse à lui. La parole surgit dans la dimension symbolique du langage, qui nous précède. Mais elle n’est pas pur symbolique et implique une dimension imaginaire. Imaginaire et symbolique permettent de vivre avec la dimension du réel. Le réel, impossible à supporter, à dire, à imaginer, c’est la mort ; c’est aussi l’absence d’entente totale ou harmonieuse dans toute relation ; c’est l’impossibilité de complétude entre un homme et une femme, que Lacan a appelé le non-rapport sexuel. Le sujet névrosé tente d’éviter cette dimension du réel, il s’arrange pour ne rien en voir, ne rien en savoir.

Reconnaître ces aspects intolérables de la vie apporte un point de vue radicalement différent et soulage le sujet d’un poids considérable de tension. Ce fait paradoxal est un fait d’expérience : tel est le pari de la psychanalyse, fondé sur les effets d’après-coup d’une cure. Le réel peut être abordé par le symbolique de la parole qui vient faire une brèche dans l’imaginaire. Une cure psychanalytique est un parcours vers l’expression du désir inconscient, le sujet est amené à dire ce qui lui est le plus précieux. Et un aperçu sur l’impossible en ce point précis de son désir vient contredire ce désir soutenu par le fantasme et faire dégringoler cette construction. La règle fondamentale de l’association libre, instituée par Freud, est le moyen d’exprimer ce qui est refoulé et ce qui se répète, pour approcher ce qu’il en est du désir et de l’impossible. La parole adressée au psychanalyste dans le transfert ne se déploie pas sans tours et détours, le trajet est long et douloureux.

Il n’y a pas de clinique psychanalytique des dépressions, il y a la clinique psychanalytique, avec une direction de la cure radicalement différente selon les structures.

La seule issue à la dépression est la prise en compte du sujet, et sa prise de parole, le « bien-dire » qui allège la charge de jouissance des sujets.

[1] Journal Le Monde, 9 novembre 2008, « Les français sous psychotropes ».

[2] FREUD S., Deuil et mélancolie (1915), Métapsychologie, Gallimard, pp.146-147.

[3] FREUD S., Manuscrit G, lettres à Wilhem Fliess, PUF, 2006, p.136.

[4] FREUD S., Deuil et mélancolie, op. cit., p.156.

[5] FREUD S., Ephémère destinée (1915), in Résultats, idées, problèmes I, PUF, 1984, pp.233-236.

[6] FREUD S. et BINSWANGER L., Briefwechsel, Frankfurt am Main, S. Fischer, 1992, p.222. Passage signalé par F. Kaltenbeck, « A propos de Freud et Binswanger », La lettre mensuelle n°142, p.29, ECF.

[7] FORREST P., Tous les enfants sauf un, Gallimard, 2007.

[8] FREUD S., Psychologie des foules et analyse du moi (1921), in Essais de psychanalyse, Payot, 1987, p.173.

[9] FREUD S., Inhibition, symptôme et angoisse (1926), PUF, 1951, p.5.

[10] LACAN J., Le Séminaire Livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Seuil, 1986, p.351.

[11] FREUD S., Au-delà du principe de plaisir, in Essais de psychanalyse (1920), op.cit.

[12] KLEIN M., Contribution à l’étude de la psychogenèse des états maniaco-dépressifs. (1934), in Deuil et dépression, Payot, 2004.

[13] DE SAUSSURE F., Cours de linguistique générale, Payot, 1916.

[14] LEVI-STRAUSS C., Les structures élémentaires de la parenté (1949), New York, Mouton de Gruyter, 2002.

[15] LEVI-STRAUSS C., La pensée sauvage, Plon, 1962.

[16] LACAN J., Le Séminaire Livre XX, Encore, Seuil, 1975, p.129.

[17] LACAN J., Télévision, in Autres Ecrits, Seuil, 2001, p.539.

[18] CHEMAMA R., Dépression, la grande névrose contemporaine, Eres, 2006, p.136.

[19] LACAN J., Télévision, op. cit., p.526.

[20] SKRIABINE P., La dépression, bonheur du sujet ? Revue de La cause freudienne, n° 53, Silhouettes du déprimé, pp.24-25, février 1997.

[21] COTTET S., « Gai savoir et triste vérité », Revue de La cause freudienne, op. cit., p.35.

[22] LACAN J., Le Séminaire Livre X, L’angoisse, Seuil, 2004, p.132-166-387.

[23] FREUD S., Un enfant est battu, in Névrose, psychose et perversion, PUF, 1973, pp.219-243.

[24] LACAN J., Kant avec Sade, in Les Ecrits, Seuil, 1966, p.778.

[25] LACAN J., Le séminaire Livre X, L’angoisse, op.cit., p.266.